「HWTを 2,3 人連れて歩けるだけの知識と技術習得を目指す」ことを掲げた山歩き入門講座NS(Next Stage)の第三期が始まりました!

第1回4月は、受講生4名(欠講者:1名)、講師&アシスタント3名、研修講座生1名の計8名!HWTオプションコース蓮華寺山が舞台です!

天気予報は8時までしっかり降雨、9時~10時は小雨、11時から晴れ。集合場所の安芸中野駅への移動中は瞬間的に土砂降りの時間帯もあり少々気重な幕開け。

事前に配られた地形図から、足元が汚れるかも、、とすでに雨具のズボンを着込んできた予想と準備の素晴らしさに感心し、つぎつぎと右に倣います♪

登山靴にレジ袋をかぶせてズボンを履いたり、登山靴を通す必要がないズボンの装着を手伝ったり、雨なら雨の話題がいっぱい♪

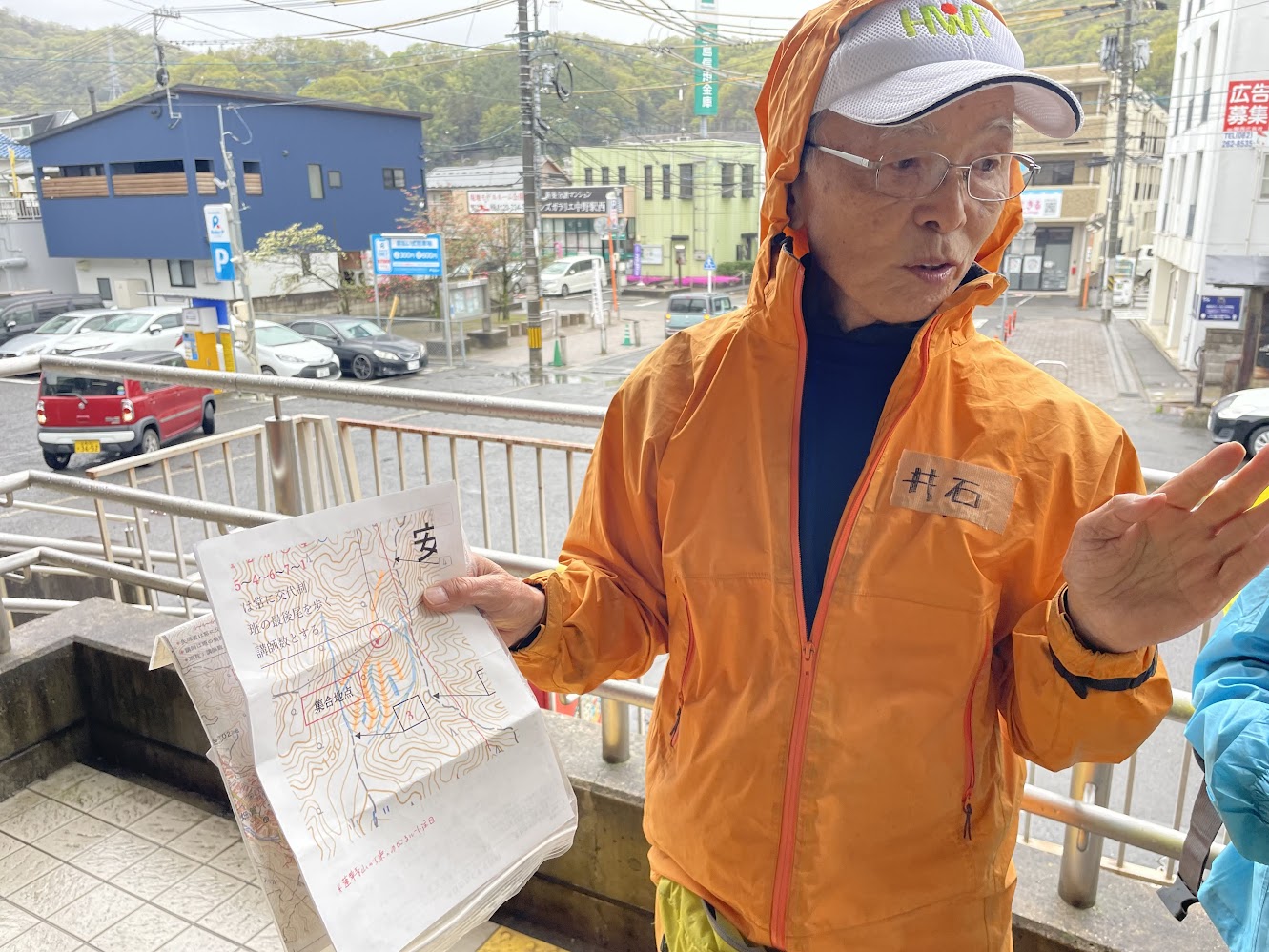

少しずつ小ぶりになる景色を見ながら、駅の外のひさしの下のスペースをお借りして挨拶や自己紹介、恒例の地図記号の確認をします。

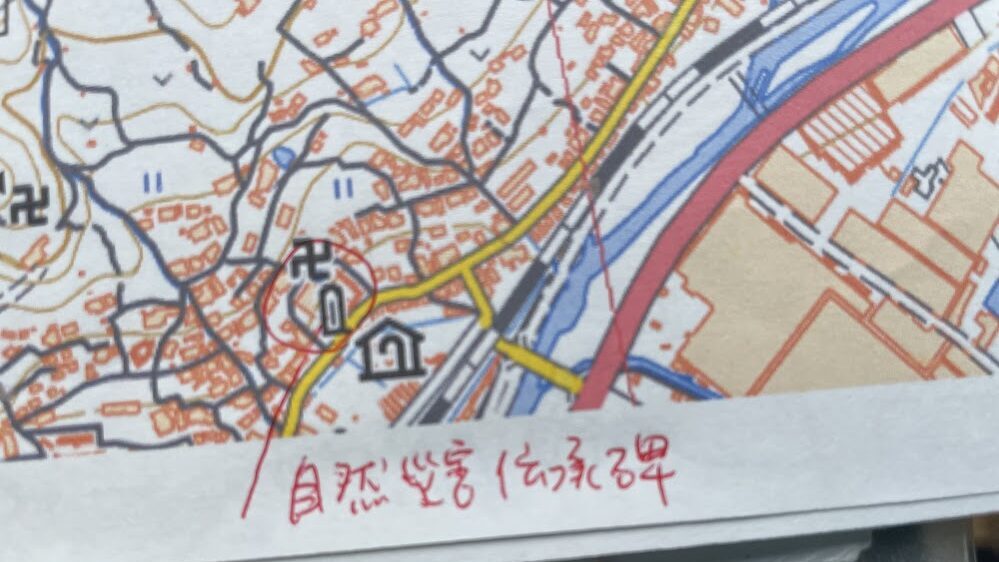

「石碑や記念碑」の記号に、縦の傍線がついている記号にIさんが解説をくださいました。

「これは、『自然災害伝承碑』というものです。」

以下、国土地理院「自然災害伝承碑」のページより抜粋引用。

―自然災害伝承碑とは、過去に発生した自然災害(洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、火山災害等)の様相や被害状況等が記載されている石碑やモニュメントのことです。

また、「自然災害伝承碑の取組開始経緯」には、広島でも甚大な被害を受けた西日本豪雨災害時のエピソードが記されています。

ー我が国は、その位置、地形、地質、気候などの自然的条件から、昔から数多くの自然災害に見舞われてきました。そして被害を受けるたびに、わたしたちの先人はそのときの様子や教訓を石碑やモニュメントに刻み、後世の私たちに遺してくれました。

その一方、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)で多くの犠牲者を出した地区では、100年以上前に起きた水害を伝える石碑があったものの、「石碑があるのは知っていたが、関心を持って碑文を読んでいなかった。水害について深く考えたことはなかった」。(平成30年8月17日付け中国新聞より引用)という住民の声が聞かれるなど、これら自然災害伝承碑に遺された過去からの貴重なメッセージが十分に活かされているとは言えませんでした。

これを踏まえ国土地理院では、災害教訓の伝承に関する地図・測量分野からの貢献として、これら自然災害伝承碑の情報を地形図等に掲載することにより、過去の自然災害の教訓を地域の方々に適切にお伝えするとともに、教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽減を目指します。(引用終わり)

地図に記載された記号のひとつに込められた貴重な情報と願いが、胸に刺さりました。

記号の小さな違いに着目し、それが表す情報をきちんと読み解くことの大切さを実感しました。

続いて本日のテーマへ。

「地図にない道を歩く」

登山口から、地図に徒歩道の表記がない区間を歩きます。

「さぁ、どう取り組みますか?」

こういう場合、地図を拡大してより詳細に検討する方法をIさんが解説くださいました。

直線距離にして5~600mの急こう配の登りを、尾根筋を選ぶのか?谷筋を選ぶのか?どの尾根どの谷を選ぶのか?尾根筋を歩く場合のヒントとして、蓮華寺山山頂から東側のつづら折りの道を参照します。

また、例えば残雪期に予期せず雪道に出会った際、もともとの登山道を探してトレースするよりも地図読みをして歩ける道を探すほうが案外安全で効率が良かったという体験談も聞かせていただきました。

アクセル全開でのスタート!全員が頭をフル回転させて食いついていきます!

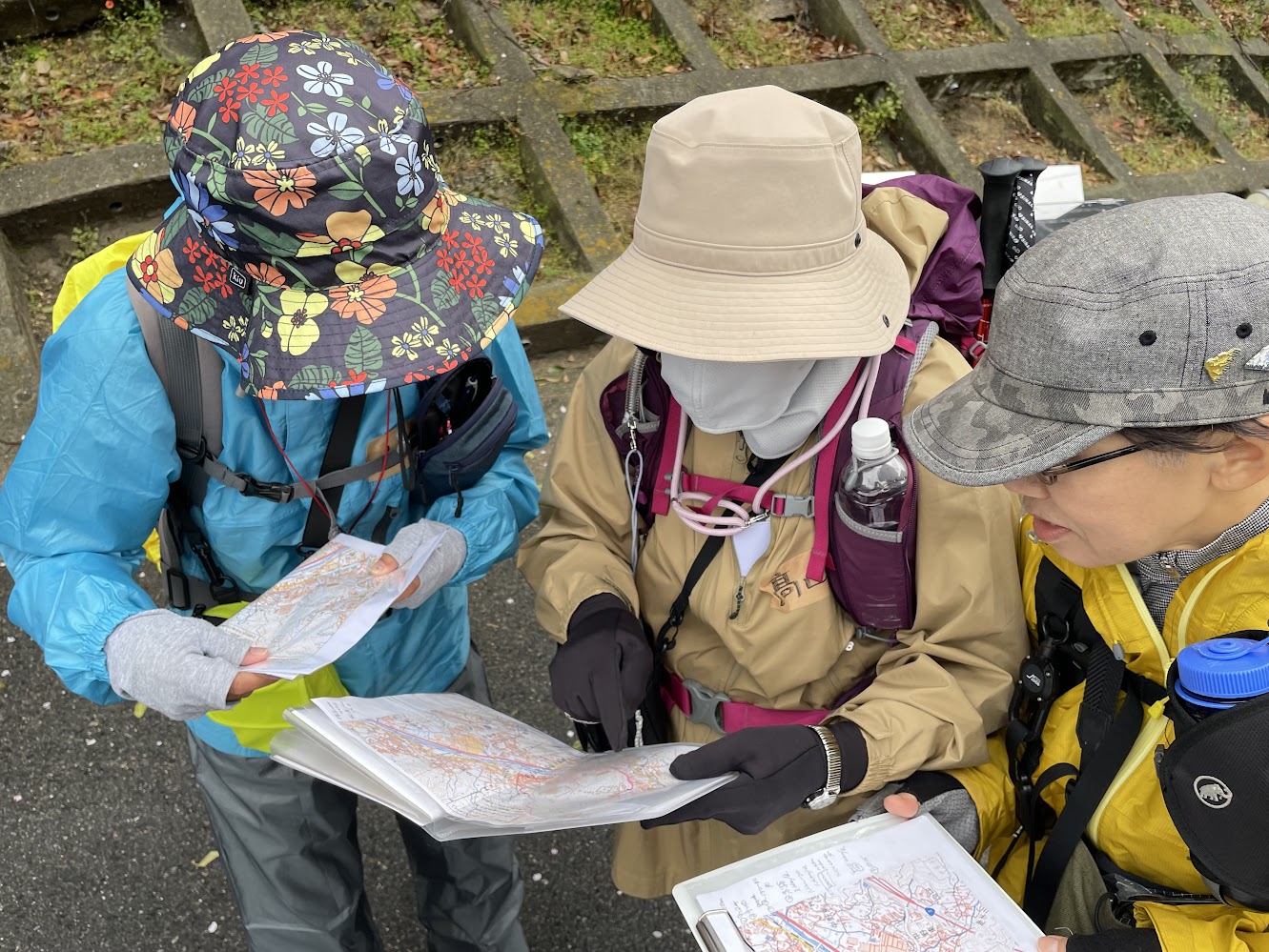

2班に分かれてスタート。こちらは1期開けて参加のUさん、今回で修了予定のTさん、研修生のSさんの3人チーム。

町歩き中の分岐で「ん?」と迷うシーンがありましたが、地形に着目し、地点2をクリア。

登山口までは小さな点のような「建屋」の記号も見落とさず現在地を確認しながら地点3もクリア。

ここから、地図にない道を探し選んで進んでいきます。

T会長が見守る中、地形を読みコンパスを合わせていざ、信じた道へGO!

急登を越え、眺望スポットで一息入れて送電線下の集合場所へ。

入門講座Ⅴを3月に修了し続けてこの4月からのNS講座に進まれたTさんHさんチームはIさんともども順調に進んでいかれた模様。

集合場所4で追いつき合流。その先の斜面沿いの道でロープ訓練です!

道が細く危険を伴うためロープの設置はⅯが行いました。このロープと簡易ハーネスを繋いで安全を確保し、ロープ設置区間を移動する実体験をします。

ロープ設置区間が途中区切られている場合、カラビナを付け替える際にも必ず安全を確保しておくこと、

手元だけではなく、足元を含めて全方位に注意を払います。

HWTの講座では、最低限これだけ覚えておけばいろんな場面で役に立つロープの結び方をいつでも使えるように反復訓練し、そして、いざロープを使う場面で、落ち着いて全方位に安全確保の注意を払うことに注力します。

シンプルに基本の動作を身体に覚え込ませること、それがいざというときの実践に役立つと考えます。

これまでのロープ訓練は比較的足元がしっかりした場所で行ってきたため、道が細く急な斜面を見下ろしながらの訓練には緊張感も強く感じられました!

さてここからあと少し、地点4のあずまやへ進んでいきます。

過去2回はなかった事件(?)発生(≧▽≦) 分岐を、よもやの左折していくチームあり、そして、分岐から地点4へショートカットする道ができていました!

山は、トレイルは変化するもの、を実感!

3人チームはあずまやに到着、中央広場に向かいますが、左折したTさんHさんチームが戻ってきません。T会長が引き返し左折の道を追いかけた直後、前方から3人の姿が現れました。2チームが正面からばったり出会って驚きましたよ!

あらら…とT会長をさらにMが追いかけてみると、左折の道はぐるりと迂回して中央広場に繋がっており、T会長、Mも道なりに進んでほどなく中央広場に到着。

ここでHさんの気づきがお見事でした!「本来ならば右手側に地点4のあずまやが現れなければならないところ、あれ?左側にあらわれたのはなぜ?と。」ミスコースしたことに気づかれ、「今度検証に来なければ…!」と。その向学心に感心する面々。

アクシデントから深まる学びに興奮さめやらぬなか、中央広場でおひる。

すっかり晴れた空をバックに椿と葉桜がとても綺麗です!

ランチ後、山頂へ。

山頂までの小さなアップダウンを越えながら「隠れピーク」に盛り上がりました♪

集合写真の背景には山桜。

荷物を広げてもう一度おひる…ではなく、風紀検査…ではない、安全対策のための持ちもの確認タイム!

アイテムごとに丁寧にパッキングされたUさんのザックの中身がお見事でした(≧▽≦)

講座で学んだことを実践し、実際の山行に取り入れていることが何より嬉しいとT会長。

入門講座の最終回の灰ヶ峰で行ったビバーク訓練を振り返り、「ビバーク」を覚悟する機会というのは珍しいことでもなく、身近な里山でも起こっていることを遭難事例から紹介します。

海田の街をはさんだ先に、広島コースNo4の原山を望み、下山開始。

NS講座第1回蓮華寺山恒例の椿と桜の饗宴photo by Sさん♪

行きは新しい道を通ったため出会わなかった分岐に驚きます。もともとの道、ショートカットの道の位置関係を地図で確認!

次の「現在地確認地点6」へは、急な下りを経てなだらかな道を進むと右側にピークが見えるよね、とイメージしながら進んでいきます。

予想した通りの地形が現れました!

地図読み楽しい~(≧▽≦)

最終ポイントの蓮華寺までも、急→緩→急→緩の道をたどるイメージ通りの道を下り、一番目の石仏さんにご挨拶して到着!

いざ、修了式へ!

Tさんは、この山歩き入門講座の受講から山歩きを始められ、12回の受講を通して今やすっかり地図読みをマスターされ、講座仲間であるSさんたちと登山を楽しまれています!

身近な方々に山歩きの魅力と安全登山の大切さや知識とスキルをぜひ伝えて欲しい!と熱いメッセージとともにT会長より修了証のバッジが授与されました。

全員から今日の感想と次回への抱負をいただきました!

湾岸覇者チャレンジや普段の山行にも講座の学びがどんどん活かされそうで、毎回体験談を聞くのがますます楽しみです!

皆さんお疲れさまでした!

次回はいよいよHWTを飛び出し深入山へ!

*****

4月から新たに「山歩き入門講座Ⅵ」がスタートします!

山歩きを始めたい方、山歩きの仲間が欲しい方、山歩きの基本を実地で身に着けたい方、ぜひご一緒しましょう(^o^)/

【募集中!】山歩き入門講座第4期生 2024.4~2024.9開講

*****

☆市民の市民による市民のためのトレイルである広島湾岸トレイルは皆さまの寄付(ご厚意)と社会奉仕活動により維持・開発運営されています。

広島湾岸トレイルの公式SNSへは、画面下のアイコンからアクセスできます(*^^*)

★HWT広島湾岸トレイル全踏破&全走破(WALK&RUN)速報はこちら↓↓↓

コメントを残す