山岳界講座史上においては画期的な「 MAN(講師)TO MAN(受講生)制度」にて、「HWTを一人で歩ける知識と技術の習得」を目指す「山歩き入門講座」 。

第6期は新たに6名の受講生を迎えてスタート!山歩き入門&NS講座の修了生は「研修講座生」として講座に参加し、再学習&技量の維持、向上を目指します。

8月24日(日)、第5回は受講生6名(欠講者:6期生2名)!講師&アシスタント4名見学生1名研修生1名の計12名!HWT広島コースNo13の武田山が舞台!

*****

8時45分、下祗園駅の山側に集合。

5期の受講生で補講受講されるOさんYさんとはすごく久しぶり!

6期生のHさんは風邪やアクシデントで2回お休みを余儀なくされ、今回は何としても!の参加表明いただいていてこれまた無事にお会いできて嬉しい。前回新型の冷却ファンジャケットを投入されたKさんご夫妻は、まさかの故障で重たいだけとなってしまった経験を踏まえ、今回はファン機能のみのジャケットを新調!ダブルHさんは湾岸覇者登録されたニュースが届いたばかり、見学生研修生のMさんSさんは遠征山行を経てらっしゃりお話し伺うのが楽しみすぎる今回!

ここから町歩きなので本当は地図記号など確認しておきたいところだけど、公共の場所なので点呼と班分けが済めば速攻スタートです。

集合ポイントの憩いの森まではさまざまなルートが考えられ、班ごとにルートを決めます。こちらのKさんチームは「せっかくだから」と住宅の間の細い道を抜けるルートを選ばれました。

学校の帰り道に通学路のあちこちを探検した童心が蘇るような細い細い道♪

憩いの森に向かうメインストリートに出ます!研修生Sさん見学生Mさんの健脚チーム発見!

順次集まった憩いの森。ここまでの舗装路歩きには毎度のことながら体力を削られます。

あずまやでひと息ついて座学タイム。

商業施設、住宅地、学区が密集したエリアを抜けただけあって、地図記号の確認もフルバージョン。

次いでT会長から、次のコース選択についての解説。

次の集合ポイントに向けて、2つあるルートは一方が巻き道からの尾根道。もう一方は谷筋。

谷筋は、道の横が壁になっているからみはらしが悪く風が抜けなくて蒸し暑い、、、と聞き、誰もが「谷はいやじゃ」の一択に。とはいえ、冬場の風が強い日には谷筋を選ぶことによって、強風による低体温などを避けることができ、安全を確保しやすいメリットも。

それぞれの特徴を知って、季節や天候に合わせて選べることが大切です。

ルートと地形、次のポイントまでの道中の目印を確認し、コンパスを合わせ所要時間を計算し、夏場歩きの必須事項「10分歩いたら木陰で小休憩」のためのアラームをセットし、スタートします。

等高線に沿った巻き道では、はっきりと確認できる谷を2つ越えます。

道が大きくカーブする地点で「現在地はどこでしょう?」と質問するとばっちりな回答が!スタートからの所要時間、道のカーブなどをしっかりと確認されていて、素晴らしいです(≧▽≦)

その直後に標識のある分岐。下山は別ルートを歩くから確認を見落としがちだけれども、この分岐は、下り目線で確認しておかないと、つい道なりにまっすぐ降りてしまうロストポイントです。ダブルHさんチーム、入念に確認されていましたよ。

馬返しで休憩して、分岐へ。馬返しでひと休憩した健脚チームが先を急ぎますが、「先生置いて行ってるよ」(^^;

分岐着。

結局全チームが尾根道を選びました。谷筋からの道をのぞいてみると、地形図通り最後の急登が一望できます。「こっち選ばなくて良かった♪」と安堵の声。

全員が揃うのを待つ間、Kさんが「せっかくだから楽しまなくっちゃ」とシャボン玉をぷぅ~(≧▽≦) シャボン玉チャレンジタイム!おっきく膨らませて歓声を上げます。

ここで、前日の草刈りからの体調を鑑み、T会長が離脱を選択することに。朝から、普段に比べて汗の量が多く、進むスピードが遅れ気味なことで講座に支障が出ることを懸念されました。酷暑の折、体調不良者が出た場合に備えて憩いの森に車をデポしていたのが功を奏し、先に下山して身体を休めることとされました。

7、8月と山のニュースで「行動不能」という言葉を見聞きすることがとても増えていると感じるなか、自分の体調を慎重に見極め、早めに対応、休憩や下山の決断を行うことの重要性を学ぶ機会となりました。

班を編成しなおし、順次登頂。

お昼休憩を取ります。

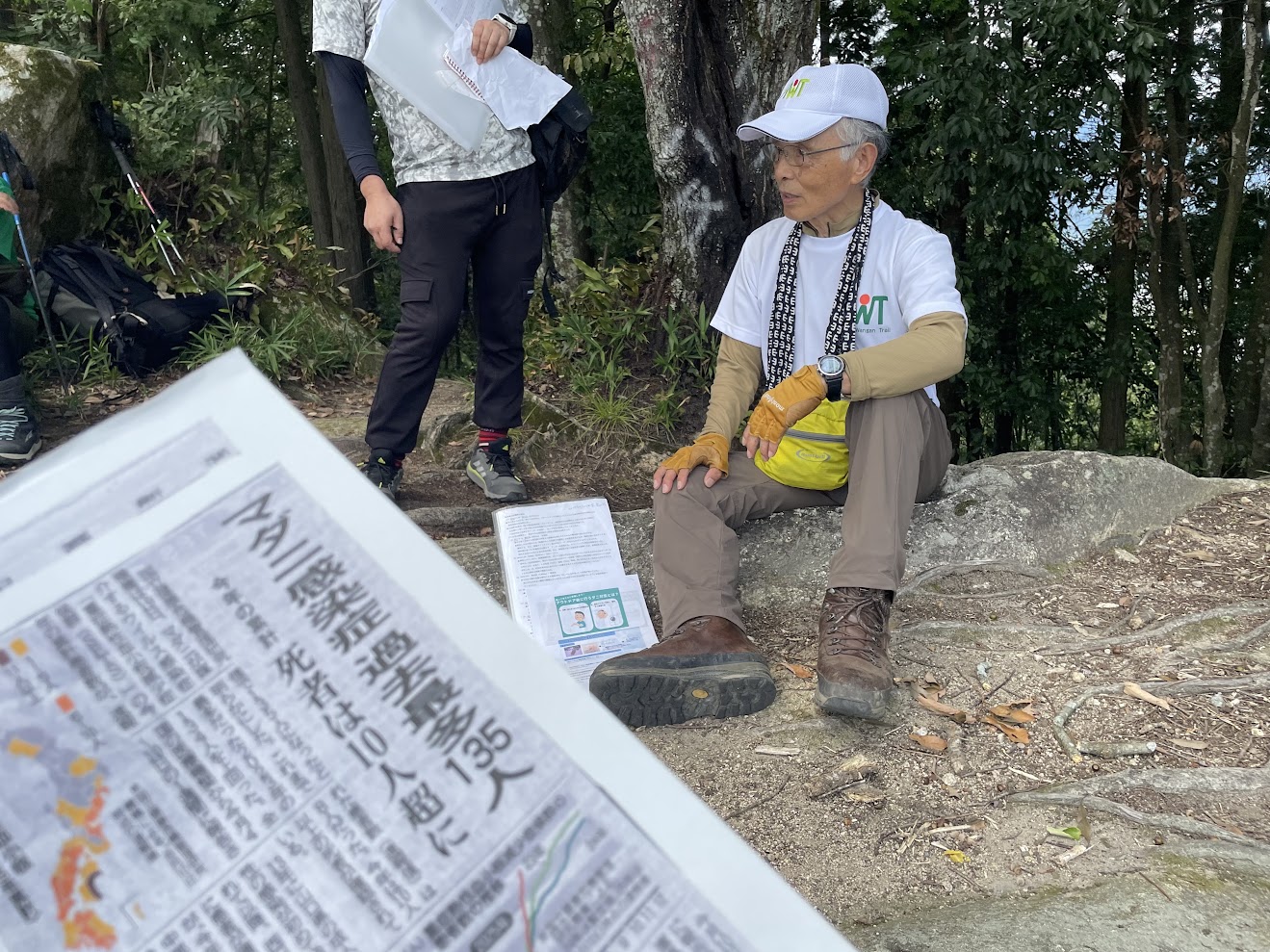

休憩後は、Iさんがご準備くださった「マダニ」に関するニュースおよび対策のミニ講座。

本日所用によりお休みのIさんに代わってMが担当させていただきましたが、マダニネタとなるとついつい熱が入ってしまうMでした。11人のなかで、噛まれたことがある人は案外少なくて、Iさんが経験談を披露してくださいました。

噛まれたからと言って即感染症になるわけではない、潜伏期間が思いのほか長い(6日から2週間ほど)、噛まれない予防対策が何より重要、山だけでなく、畑や、鹿などが見られる河川敷や散歩道などにもマダニがいることを知っておくことが重要、など、リスクは日常にも潜んでいることを知識共有しました。

13時過ぎ、下山開始。

行きとは異なるルートを使います。

こちらは往路に比べるとメジャーではないのでスプレーを噴霧するなど虫よけも入念に行いました。

「ザ・里山」のトラップが随所にちりばめられています。山頂直下の分岐で火山方面に行きすぎたり、下高間の眺望ポイントでそのまま先に進んでしまったり。この眺望ポイントの先は、ほどなく道がなくなるのだけど、「このまま先に進めるのかな?」と歩くひとが多く、数メートル先まで踏み跡がついているのが迷わされる要因だったりします。

そして、最初のロストのタイミングでお一人の「足が攣る」事態が!

漢方薬が差し出されたり、脚をマッサージしたり、折り畳み椅子で休んでもらったり、仲間たちから即座にいろんなサポートが行われ、「下山は特に足に来るから、ゆっくりペースで進もう」と意思統一して皆で目配りしながら再スタート。

重さが軽減されたら足の負担も減るよね、と、「ザックを持ちますよ」の声が方々から。Oさんが背負ってくださいましたm(_ _)m!!

山行中はこまめに水分補給をしているけれど、もしかしたら日常的に少し飲む量が足りなかったかも?とご本人から気づきがあったり、山行中のみならず、日常から体調を整えることの大切さを実感する機会にも。

間違いやすい分岐をクリアし、最後は「これ、映えるね~(≧▽≦)」な美しい竹林を抜け、

憩いの森到着!全員元気に無事に下山です!

下山口は広く刈り込まれ、半年前の講座時に比べかなり整備の手が入っていました。途中中国電力の黄色い「火の用心」が下がっていたり、少し先に鉄塔があるので、保守が行われたのかもしれません。

憩いの森では、先に下山し身体を休めたT会長が待ってくださっていました。

あずまやで涼みひと息ついた後、最後の〆の渡河訓練。

HWTのコース上にも降雨後などに、渡渉が必要となる箇所があります。基本は、水量が増えて渡渉の必要がある場合はそのコースは避ける方が無難。

しかしながら、さまざまな山行ルートには必ず渡河が必要なコースもあり、その場合、ロープやスリングなどの装備があること、水深が膝より低いこと、経験豊かで適切な判断ができるリーダーがいることを確認したうえで渡渉することとなります。

ここでは、ロープを張る際に絶対に押さえておきたいポイントを、実際にロープを張って確認しました。

川上から川下に向かって、必ず斜めにロープを張ること。ロープで確保したうえで万が一足が滑るなどした場合に、自然に川下に向かって(ロープ沿いに)移動できるような角度をつけておくこと。水の流れに対して垂直にロープを張り、もしも足を滑らせたりしてしまうと、中央でロープがたわみ、川上にも川下にも移動できない事態に陥ってしまうことを、実際にロープに体重を預けながらシミュレーション体験しました。

一生に一度あるかないかの事態に備えた訓練。でも、その体験がさまざまな状況下で生きることがあるかもしれません。

万が一に備えること。安全への意識を高め、あらゆる角度から安全を確認する習慣をつけること、安全に配慮した中で、リスクを想定した体験をすること、

酷暑のなかの講座で、今日も多くの学びがありました。

皆さま、お疲れさまでした!

*****

「山歩き入門講座Ⅵ」の体験受講を受け付けています。

山歩きを始めたい方、山歩きの仲間が欲しい方、山歩きの基本を実地で身に着けたい方、ぜひご一緒しましょう(^o^)/

*開講期間:2025.4.1~2025.9.30(全6 回開講)※1人でHWTを歩ける知識と技術の習得を目指します

*開講日:毎月 1 回 第四日曜日

【今後の予定】

9/28ー灰ケ峰

*****

☆市民の市民による市民のためのトレイルである広島湾岸トレイルは皆さまの寄付(ご厚意)と社会奉仕活動により維持・開発運営されています。

広島湾岸トレイルの公式SNSへは、画面下のアイコンからアクセスできます(*^^*)

★HWT広島湾岸トレイル全踏破&全走破(WALK&RUN)速報はこちら↓↓↓

コメントを残す