「HWTを 2,3 人連れて歩けるだけの知識と技術習得を目指す」ことを掲げた山歩き入門講座NS(Next Stage)の第三期は終盤!HWTを飛び出しての舞台、第5回8月は大雨にて順延。※講座の場合は、降水確率よりも予想降雨量を考慮して開催の是非を検討します。

仕切りなおしの8/31(日)は、受講生3名(補講1名含む)、講師&アシスタント3名、研修講座生2名の計8名で決行!本日のメインテーマは「自分の限界を確認する」。通常の重量にプラス4㎏(4リットルの水)を背負います。

講座舞台の臥龍山は、山の天気予報「てんきとくらす」で標高1000m地点の気温22~23度。汗だく必至の歩荷訓練に涼しさを期待♪酷暑続く下界に比べ、山に秋は訪れているでしょうか?!

*****

いつものようにあき亀山駅に集合、戸河内の道の駅で休憩&お買い物をし、臥龍山へ。本来八幡原公園駐車場に停めるところですが、舗装路歩きでの消耗を考慮し、登山口に近いスペースに駐車。準備を整えます。

通常の装備に4リットルを加えた、この日の最重量は研修生Mさんの10.8㎏。ウルトラライト部長のMさんのザックには一泊できる装備もすべて詰められています。

スズメバチの活動が活発化している季節に向けて、この日は新兵器「スズメバチサラバ」を投入!「駆除」ではなく「攻撃本能を消失させる」のだそう。むやみに刺激することなくスズメバチを回避することができるコンパクトなサイズ感、今後広まりそう?!

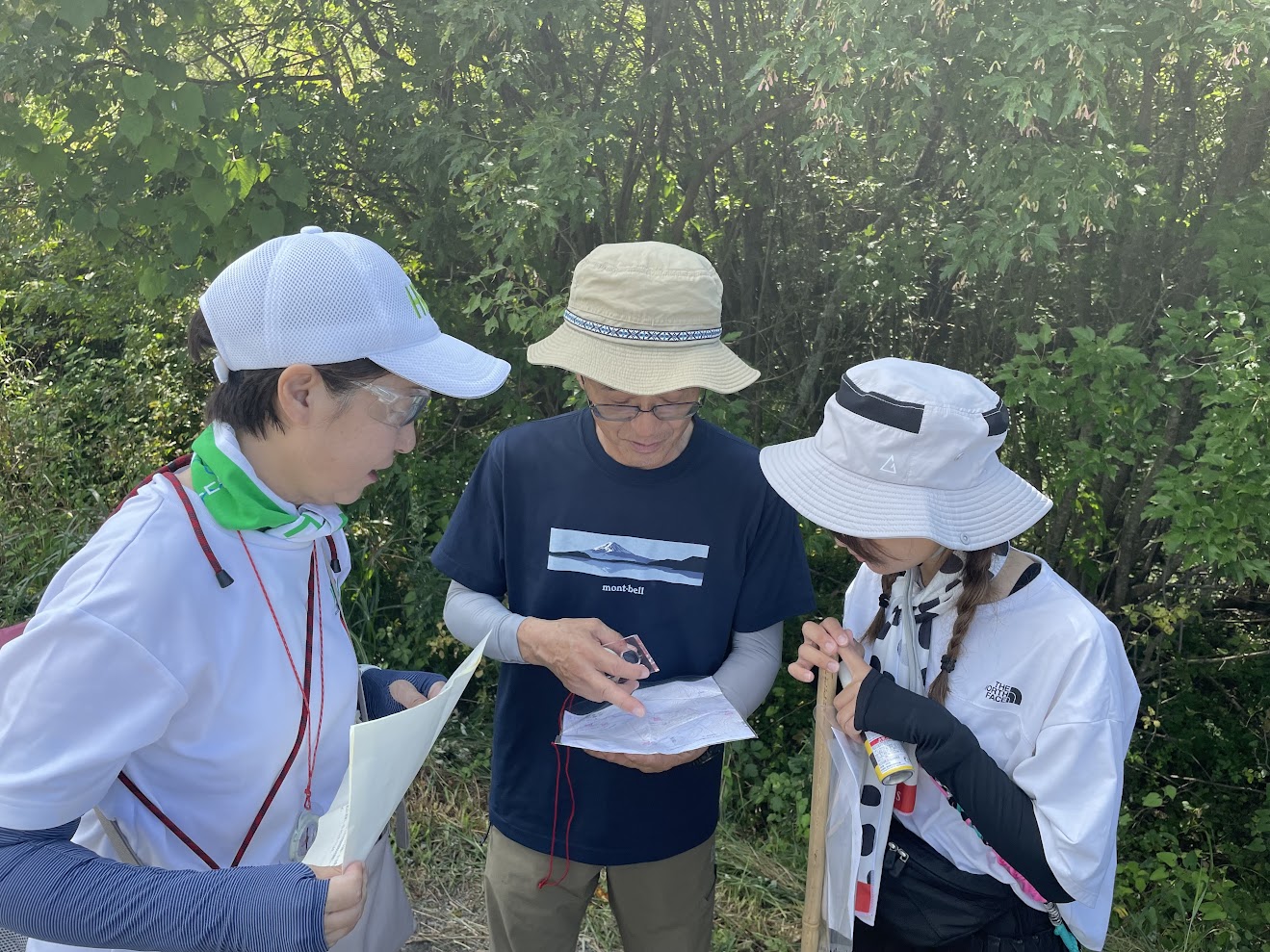

Iさんによる恒例の地図記号の復習が終わると、

受講生3名が集まり、次のポイントに向けて作戦会議。ほどなく地点2の登山口に到着し、いよいよ臥龍山を歩きます。隊列は、先導役、ナビ役、最後尾のリーダー役とし、間に研修生や講師アシスタントが並んで隊列を組みます。

次なる「地点3」の特徴を言語化する受講生の皆さま。「緩やかな勾配の道を南に下り、、、東に道の方向が変わって、ほどなく2つの谷筋が現れたあたり」って素晴らしい!!

標高差50mから、予想所用時間を10分とし、歩き始めます。

山道に入るといたるところにキノコ!秋の訪れを感じさせます。

終日「キノ研」の撮影隊が大活躍!

ブナ林の緑は柔らかく森はのびやかな美しさに溢れ、癒されます。

が、予想した10分を過ぎても、地点3らしい地形が現れません。

なぜでしょう?!抜群の環境のなかで学びも深まります。

所要時間の10分の計算があやしかったのでした。

講座では、計算を簡便にするため標高差と距離の両方から計算する方法を取らず標高差座ざっくり計算しますが、勾配が緩やかな場合は距離も加味して考慮する必要があることを経験から学んでいきます。

さらに進むと予想通り東にかくんと曲がっていく箇所があり、その先に川が見えてきます。

地図上は川の表記がないものの、「ここが地点3」、と宣言。渡渉では滑って手をついてしまう場面も。帰路ではロープを使った渡渉訓練を行います。

キノ研ギャラリー。

地点3から地点4までは一本道。標高差230mを淡々と登っていきます。

空気はひんやりした感覚なのに、流れる汗はとどまることを知りません(;’∀’)

IさんSさんの温湿度計ではなるほど26度から27度、ただし湿度は70%前後!そして無風!

湿度の高さと無風状態での登りは体感温度をぐっと上げてしまいます。熱中症予防に、10分にこだわらずこまめに休憩を取り、休憩時は帽子を外したり手のひらや動脈に近い箇所を凍らせたボトルで冷やしたりと体温を下げます。

あわせて荷物を分担。4リットルの負荷に加えて分担を申し出る受講生、研修生の皆さまがめちゃめちゃ頼もしく、本日の講座の目的がすでに達成された感満載!

登りの途中で分かれることも視野に入れていましたが、全員でサポートしあって無事地点4、車道との合流地点に到着!4リットルを背負った3名全員が登り切りました!また、水を放たず下山も背負うことに!

冷たい「雪霊水」の恵み。喉を潤し、タオルを浸して涼をいただきます♪

ここでひとまずしっかり休憩。ランチタイム。

暑さで息が上がってしまったメンバーも元気を取り戻し、有志者6人で山頂アタック!

荷物を見てもらって、飲みもののみの軽荷だと急登も100倍軽くサクサク登れます!

眺望はないものの、他の下山口を見て回り学びに余念がない皆さま。

サクッと下山。

今日の集合写真♪

足元に気をつけながら下山。

臥龍山の名物、二股の巨木。

これまた名物「お馬さん」とツーショット♪

再び地点3。登りは約2時間をかけましたが、下りは半分の時間で降りてきました。

渡渉訓練。

これまでは水がない場所で状況を想定して訓練してきましたが、いよいよ実地訓練です。

まず渡渉を行う大前提として、「水深が膝より浅い」こと。「メインロープ、補助ロープ、スリングやカラビナの装備が揃っていること」「こういった状況に習熟したリーダーがいること」を確認します。これらの条件がそろっていない場合は、川上または川下の水深が浅いまたは橋がある場所まで移動すること、ロープの張り方などで安全に不安を感じたときは、意見する勇気を持つことも再度確認。

Hさんがメインロープを結び、Mさんがスリングと補助ロープを装着し、対岸へロープを渡します。補助ロープを戻し、順番でひとりずつが渡渉を体験。

演技力を発揮するSさん!

あえて足場が悪い場所を選ぶなど、それぞれが工夫して希少な機会に訓練を積みます。

メインロープを回収するところまで実践してロープを活用した渡渉訓練無事終了。

緩やかな勾配の道を、滴る緑の森を堪能しながら下山。

ススキの穂は出始めで空に向かってとんがっています(*^^*)

赤い実に萩の花。

元気に下山♪

さて、下山後は「軽量化」について学びます。

通常の荷物に4リットルを足して背負ったり、仲間の荷物を分担したり、歩荷訓練を経たばかり。もともとの重量を軽量化することの大切さを実感したばかりです。

ウルトラライトを実践しているMさんですが、軽量化を図るうえでもっとも大事なことは、「今持っている装備の中身を調べて吟味する」と伝えてくださいました。「買い替えなければ軽量化できない」のかも?の先入観を払しょくし、関心が深まりました。

装備のリストに重量を記載した一覧表は、山行のタイプにより装備が変わった場合の総重量が即座に計算できる優れもの!今すぐ取り入れたいと感じました!

続いてツェルト体験。

実際に張っていきます。そばに樹木がないため、車やトレッキングポールを支柱として活用しました。

備品やロープをすぐ使える状態に準備しておくことの大切さも実感。

2人用のツェルトで、横になった時のスペース感を確認しました。座れば4人が雨露をしのげます。

この夏遠征山行を体験した方もあり、いざという時のための備えもどんどん必要になってきます。「装備は必ず使える状態で持つこと!」使えるように練習しておくことも含めた「使える状態」には一度や二度の体験では届きませんが、何をすれば良いか、出来るだけ多くのことを講座の中で実体験していきます。

次回はいよいよ最終回!9/14(日)舞台は三瓶山です!入門講座全6回、NS講座全6回計12回の総仕上げ。こうご期待!

今日も、お疲れさまでした!

*****

10月から新たに「山歩き入門講座Ⅵ」がスタートします!

体験受講を受け付けています。

山歩きを始めたい方、山歩きの仲間が欲しい方、山歩きの基本を実地で身に着けたい方、ぜひご一緒しましょう(^o^)/

山歩き入門講座第7期生 2025.10~2026.3開講(全6回開講)

※1人でHWTを歩ける知識と技術の習得を目指します

*開講日:毎月 1 回 第四日曜日

第6期にて体験受講できます。

【今後の予定】

9/28ー灰ケ峰

*****

☆市民の市民による市民のためのトレイルである広島湾岸トレイルは皆さまの寄付(ご厚意)と社会奉仕活動により維持・開発運営されています。

広島湾岸トレイルの公式SNSへは、画面下のアイコンからアクセスできます(*^^*)

★HWT広島湾岸トレイル全踏破&全走破(WALK&RUN)速報はこちら↓↓↓

湾岸覇者*広島湾岸トレイルFacebookページ

コメントを残す